社会連携活動

更新日 2024.04.09

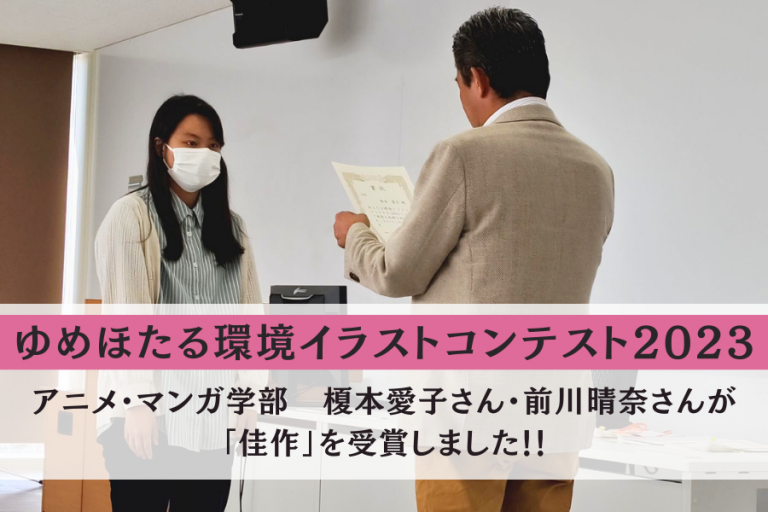

国崎クリーンセンター啓発施設ゆめほたるが主催する環境イラストコンテストが開催され、昨年に引き続きアニメ・マンガ学部の学生が「佳作」を受賞しました。今回の応募総数は全150作品。その中から本学アニメ・マンガ学部の榎本愛子さん(2年マンガコース)、前川晴奈さん(2年マンガコース)の作品を含む10作品が受賞作品に選出されました。

<ゆめほたる環境イラストコンテスト2023概要>

■主催者 :国崎クリーンセンター啓発施設ゆめほたる

■募集内容:環境問題(リサイクル分別、ごみの減量化など)をテーマにしたイラストや

マンガ、ポスターのコンテストを実施

■応募内容:①ポスター部門、②ストーリー部門

■審査員 :本田亮氏(環境マンガ家)

更新日 2024.04.09

2023年3月4日(土)、5日(日)に開催されたSDGs「ジェンダー平等」展(主催:新潟市男女共同参画推進センター「アルザにいがた」)に作品出展を行った学生への感謝状贈呈式が古町ルフルキャンパスで開催されました。新潟市から市民生活部男女共同参画課課長笹川様、課長補佐竹田様、および弦巻様にご来学いただき、学生へ感謝状を贈呈いただきました。笹川様より「今回はジェンダー平等展に作品を出展いただきありがとうございました。イオンモール新潟南店に来場した方も皆さんの作品を通してジェンダー平等に関する意識を向けていただけたと思います。またこういった機会があればご協力いただけると嬉しいです」と協力に際しての感謝のお言葉をいただきました。

更新日 2024.04.09

長岡商業高等学校が推進する「令和5年度 アントレプレナーシップ教育スタートアップ事業」に本学が協力し、同校の教育プログラムにおいて連携していくことが決定しました。本事業は、専門高等学校としての長岡商業高等学校の特色を生かし、実践を伴った探求的な学びとリンクしたアントレプレナーシップ教育に取り組むことで、起業家マインドを育み、地域創生に積極的に参加する人材の育成を目指して実施されます。

自治体や企業も参加し、長岡商業高等学校の探求学習や校外学習等に協力していく中、本学は特別講座等における講師派遣や、教員による講義を行っていく予定です。

■協力団体(順不同、敬称略)

・開志専門職大学

・長岡市商工部産業イノベーション課

・長岡商工会議所 営業推進部

・一般社団法人 長岡観光コンベンション協会

・長岡信用金庫

・新潟県起業支援センター(CLIP長岡)※コーディネーター

更新日 2024.04.09

2023年8月9日、9月26日に五泉市役所にて、本学 事業創造学部 德田賢二教授が専修大学中原孝信教授、同 神原理教授とともに、行動経済学の最新理論・ナッジを市政改善に応用する講演、ワークショップを行いました。本講義は本学と同市との包括連携協定に基づく実践例です。

「ナッジ」とは行動経済学の最新の理論。自由意思を尊重しつつ人々の行動を改善する手法として、ビジネス、政策分野で近年、英国、横浜市など幅広く応用されつつあります。講演では「ナッジのチカラでつなげるコミュニケーションで築く共感と信頼」と題し、市政における市民と行政の改善について市民の立場にたったコミュニケーション改善の意義と手法を講義しました。ワークショップでは専修大・神原教授により、市役所の一人一人が市民目線で自らの業務改善をいかに行うかを考えました。

本講演、ワークショップを通じ、本学と五泉市との連携が一層深まりました。

更新日 2024.04.09

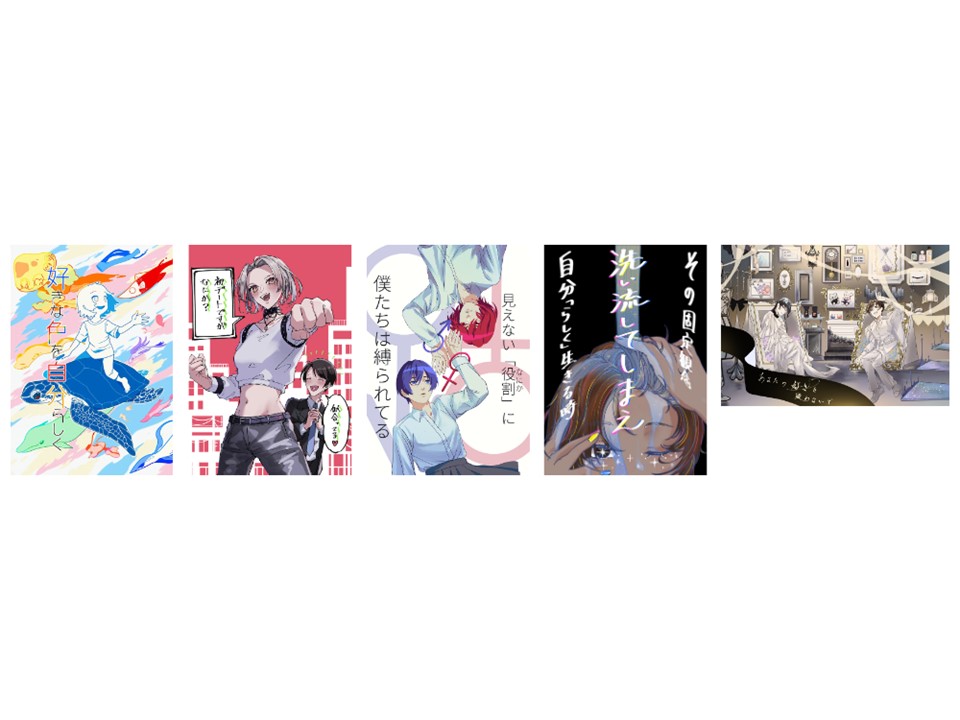

新潟市民と新潟市で構成されたアルザフォーラム実行委員会主催・アルザフォーラム2023における大学連携事業「いろんな年代で考えよう!ジェンダーについて」に協力いたします。同事業には、ジェンダーをテーマにイラストを制作した、本学アニメ・マンガ学部の学生5名がゲストとして登壇いたします。

■アルザフォーラム2023 大学連携事業「いろんな年代で考えよう!ジェンダーについて」開催概要

日時:令和5 年11 月26 日(日)午前10 時~正午

会場:万代市民会館403・404 大研修室(新潟市中央区東万代町9-1)

講師:里見 佳香さん(新潟青陵大学 福祉心理子ども学部 准教授)

ゲスト:本学アニメ・マンガ学部の学生5 人

対象:ジェンダーについて興味がある方どなたでも

更新日 2024.04.09

アニメ・マンガ学部および新潟視覚芸術研究所(RIVNA)は、2023年3月30日(土)に新潟市マンガ・アニメ情報館にてトークイベントを開催しました。

近年では日本でも“グラフィックノベル”というラベルのもとで、欧米圏やアジア圏などの作品翻訳・紹介が増えつつあり、その豊かな世界に惹かれる読者層が拡がっています。日本の作品が“グラフィックノベル”として海外の読者から注目される、ということも起こっています。

こうした状況をふまえ、長らくバンド・デシネの翻訳刊行へ携わり、「ガイマン賞」の主催や「サウザンドブックス」編集主幹としての出版活動も通じて海外作品の紹介へ精力的に努めてこられた原正人氏をお迎えし、マンガの世界の奥深さや魅力についてお伺いします。

■ご登壇者

原 正人 氏(翻訳家、「サウザンブックス」編集主幹)

司会:雑賀 忠宏(マンガ研究者、開志専門職大学アニメ・マンガ学部講師)

更新日 2024.04.09

2024年2月6日(火)、事業創造学部4年の落合諒さんが長岡市にプレゼンを実施しました。

プレゼンは、「長岡市をバスケの街に」というテーマで、4つの具体提案を軸にした長岡市をバスケの街に生まれ変わらせる計画についてのプレゼンがされました。

落合さんがゼミの卒業研究として進めていた内容で、小学生へのバスケ普及の具体案や指導者不足という課題へのアプローチなどが含まれた内容の濃いプレゼンとなりました。

更新日 2024.04.09

2024年2月24日(土)に事業創造大学院大学にて開催された「ビジネスプラン・研究成果発表会」に、事業創造学部1年の武田宗一郎さんと、3年の井手上京香さんが、本学の代表として招かれ、MBAの発表者(大学院生)に交じって発表を行いました。武田さんは「冬の田の上で開くキャンプ&グランピン グ」、井手上さんは「いろサポ(彩×サポート)~要介護・要介護支援者のお出かけ支援で生活に彩を~」のビジネスアイデアを発表しました。発表後の質疑では、外部の有識者の方や事業創造大学院大学の教員の皆様から、学部生とは思えないほど堂々とした発表に対して、実践的なアドバイスをいただき、次の一歩へ大きく踏み出せた特別な場になりました。

更新日 2021.11.28

2021年11月27日(土)・28日(日)、本学の古町ルフルキャンパスにて「アニメーションブートキャンプ新潟」が開催されました。

アニメーション業界で生きる表現力を身に付ける 2日間のワークショップ

アニメーションブートキャンプは、文化庁アニメーション人材育成調査研究事業(『あにめのたね2022』)の一環として、一般社団法人日本アニメーション教育ネットワークが企画運営するワークショップです。講師として、業界の第一線で活躍するアニメーターや監督が登場。グループワークや課題制作を通じて、アニメーション表現者の核となる「伝わる表現」と、アニメーターとして必要な基本姿勢を学びます。

2012年から産学協同で行われてきましたが、このたび本学アニメ・マンガ学部の開学に伴い、初めて上信越エリアでの開催が決定。古町ルフルキャンパスを会場に、2日間のプログラムが実施されました。

本学からは12名の学生が参加した、当日の模様をお届けします。

※講師等の詳細は本記事の最下部に記載しています。

■1日目:動きのイメージを共有&「歩く」アニメーションを制作

参加者は6チームに分かれ、講師から与えられた課題に取り組んでいきました。

アニメーションの「動き」の感覚を掴むため、実際に歩いたり、エアー長縄やキャッチボールをしたりしながら、動きのイメージを共有するシーンも。

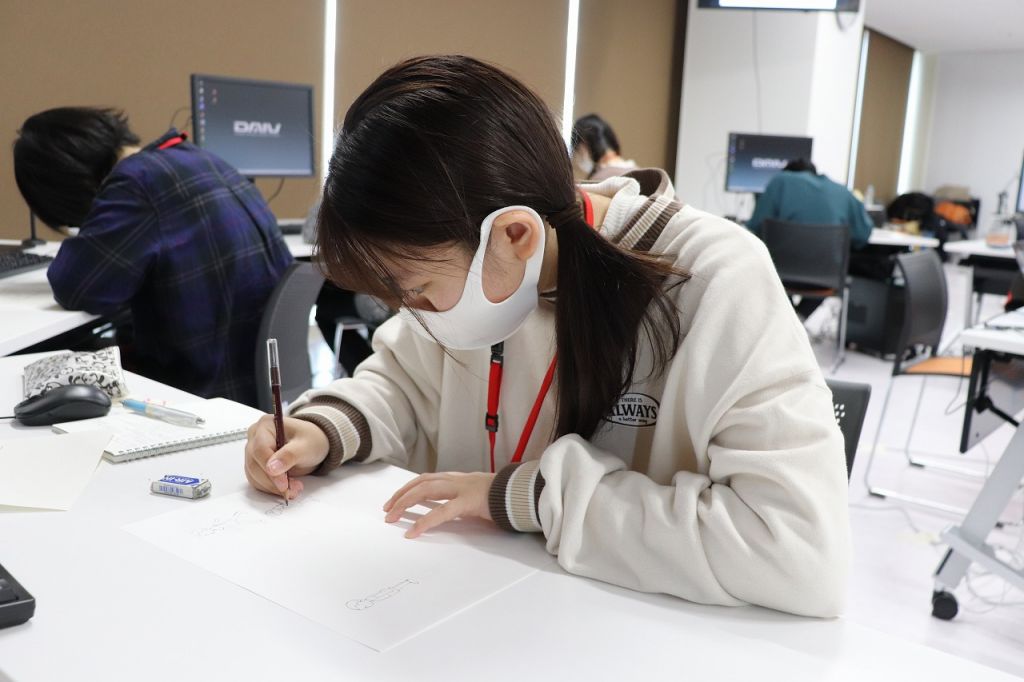

カットアウト人形を撮影→実際に絵を描いて「歩く」というアニメーションを作ってみると、歩く動きをひとつ取っても、さまざまなポーズの吟味が必要だということが分かりました。

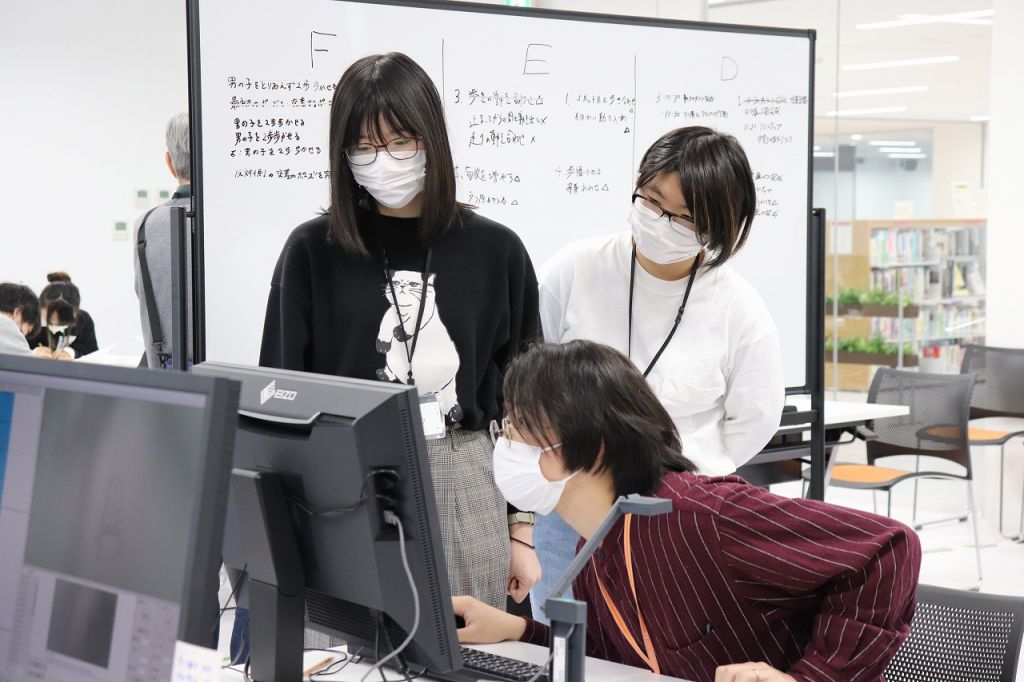

続いて、与えられたテーマの中からチームで話し合ってストーリーを決め、講師陣にアドバイスをもらいながらチームで一つのアニメーションを作っていくワークショップへ。

学生たちは互いに協力しながら、一つ一つのポーズを丁寧に描いてアニメーションに仕上げていきました。

<学生の感想>1日目を終えて…

■アニメ・マンガ学部 1年 藤井里奈さん(新潟県 北越高校出身)

「『歩く』という単純な動きも、途中の細かい動作を描き加えなければ自然に見えないというところが難しかったです。机に向かって考えるだけでなく『実際に自分で歩いてみて感覚をつかむ』という発想が身に付いたことが大きな収穫でした。他の学校でアニメーションを学んでいる学生と交流できたのも楽しかったです!」

■2日目:ラフ原画~動画を制作し、シアタールームで上映&発表!

2日目は、チームごとにラフ原画を作成し、撮影・動画制作を行いました。

チームで意見を出し合いながら、ひとつひとつの動きをチェックしていきます。デジタル化が進むアニメーション業界ですが、学生たちは一コマ一コマを全て手描きで作成。人間の動きや感情をアニメーションで表現する方法を実践しながら、活発な意見交換が行われいました。

ブートキャンプのラストを飾るのは、チームごとの上映・発表会。

古町ルフルキャンパスに備えられたシアタールームで上映が行われました。

各チームの動画がスクリーンに映し出されると、参加者からは大きな拍手が贈られました。

上映・発表会後は、質疑応答の時間を用意。業界で活躍するプロである講師陣に直接話を聞ける貴重な機会とあって、学生からさまざまな質問が飛び交いました。「アニメーターとしてのスキルを身に付けるためにどんな練習をしましたか?」「キャラクターの内面を動きで表現するコツはありますか?」といった技術的な質問から、「行き詰まったときの息抜き方法はありますか?」といった仕事への取り組み方に関する質問もあり、講師の貴重な回答をメモする学生の姿が印象的でした。

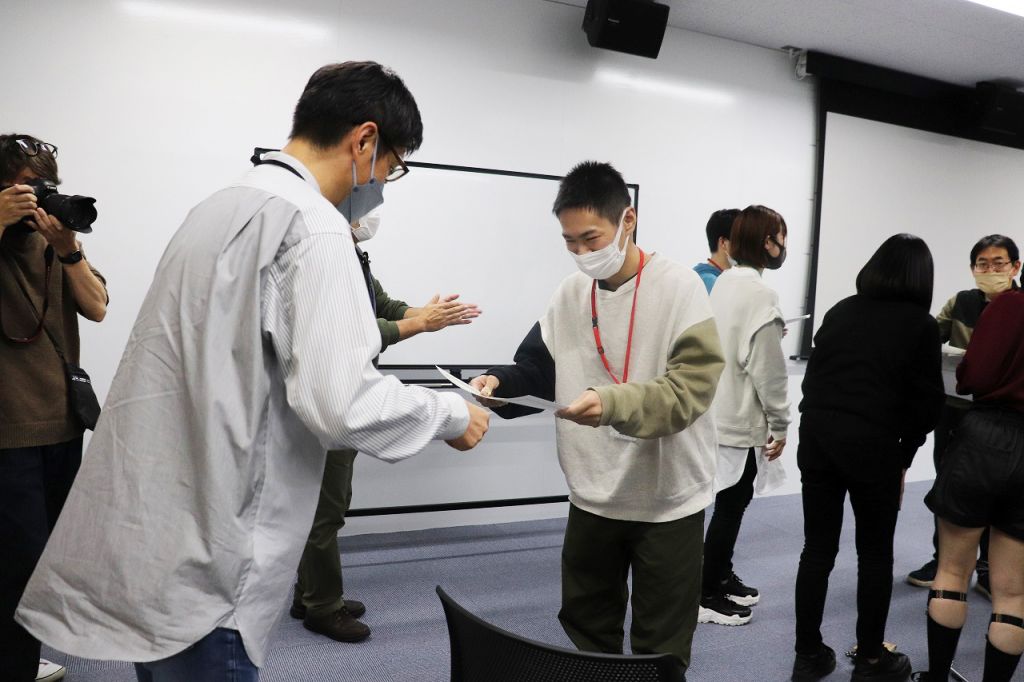

最後は参加者全員に修了証が贈られ、2日間のプログラムは閉幕。

実際に動いてみる、描いてみる、相談する…といった体感型のグループワークを経て、学生たちのアニメーション制作に対する理解がより深まる、充実のワークショップとなりました。

<学生の感想②>2日間のプログラムを終えて…

■アニメ・マンガ学部 1年 菅原彩花さん(宮城県 気仙沼高校出身)

「『歩く』という表現ひとつでも、ただ足を動かせばいいわけではなく、全身を使って表現しないと歩いているように見えない…ということが大きな気付きでした。講師の先生から『アニメーションの作り手に重要なのは“観察力”』というお話があったので、これからは身近なものにもよく目を配って観察し、自分の力にしていきたいです」

【アニメーションブートキャンプ新潟 実施概要】

日時:2021年11月27日(土)、28日(日)

会場:開志専門職大学 古町ルフルキャンパス(新潟市中央区古町7番町1010番)

<講師>

後藤 隆幸(アニメーター、キャラクターデザイナー/株式会社プロダクションI.G)

富沢 信雄 (アニメーション監督/株式会社テレコム・アニメーションフィルム)

りょーちも(アニメーター・キャラクターデザイナー・アニメーション監督)

* 敬称略、50音順

更新日 2020.10.17

DMM.makeAKIBA×開志専門職大学

ミニ四駆ワークショップを開催しました!

DMM.makeAKIBAとはモノをつくりたい人が必要とする

ハードウェア・スタートアップの拠点となる総合型モノづくり施設です。

今回は10/17(土)米山キャンパス西棟7階KAISHI LABにて

DMM.makeAKIBAと開志専門職大学で「改造ミニ四駆製作キットのワークショップ」が開催されました!

DMM.makeAKIBAのスタッフさんの指導の下、

6種から選んだ車体をパーツひとつひとつ組み立て、

スマホと連動させてみなさん自分色のミニ四駆を完成させていました!

制作時間は10時からお昼を挟んで14時過ぎまで!

みなさん集中力を切らさず頑張って作っていました。

出来上がったら走らせる練習!

スマホをタップして前進、右左折、後退するのですが…これがまた難しい…

最後はKAISHI LABの中央に人工芝を敷き用意したコースで、

参加者全員でレースを行いました!!

まだまだみなさん走らせ足りない様子でしたが、

15時過ぎにイベントは終了となりました。

KAISHI LABには3Dプリンターやレーザーカッターなどの機材や工具が設置しており、

様々なモノづくり、演習、実習を行うことができます!

今後も楽しいイベント、キャンパスの活用を考えていきます!