【2025年度 情報学部2年生 第2期】IoT演習(磯西教授担当)が終了しました。

本記事では、情報学部 第2学年の授業「IoT演習」(磯西教授担当)について、写真とともに振り返って参ります。

「IoT演習」は、授業を通してハードウェアの製作に触れ、最終発表として新たなIoTデバイスの提案ができることを目指す授業になります。

本授業はこれまで当サイトでもまとめておりました第3学年「IoT実習」につながる授業となり、第2期のうちの30時間という長い時間をかけて学んでいきます。

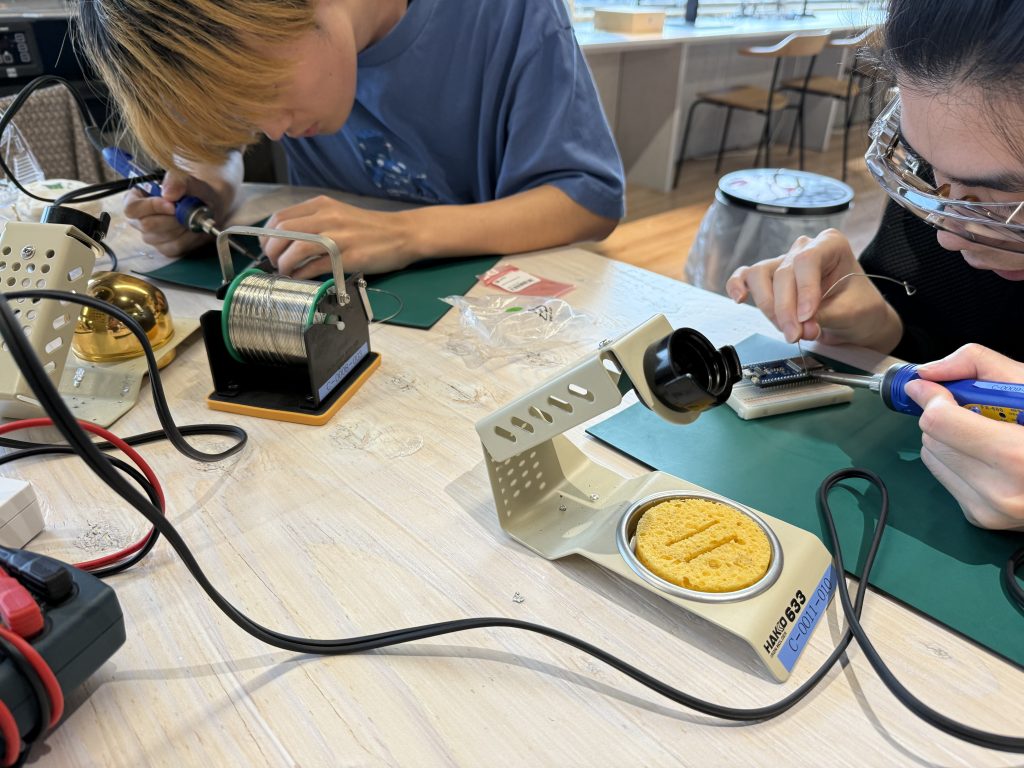

授業の初めは、電子工作から触れていきます。

こちらも当サイトで毎年まとめておりますが、毎年度末、DMM.com .make AKIBAの阿部さまから電子工作入門講座をご開講いただいており、本授業の受講を希望する学生のほとんどは、そこで電子工作の基礎を学びます。

そのため、本授業を受講する段階では半田付けはスムーズにこなしている学生が多い…かと思いきや、毎年皆さん少々苦戦しているようで、4年生のSA(Students Assistant)が活躍している場面も目にしました。

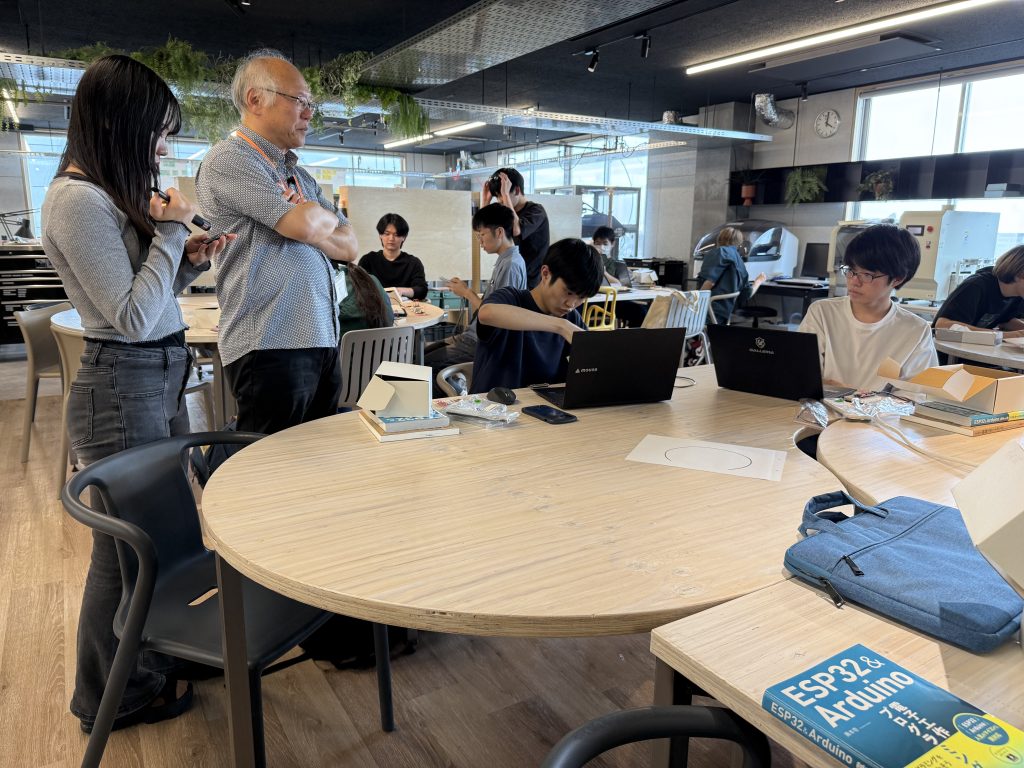

授業が進むと班ごとに分かれ、課題に取り組んでいきます。

今年度はA~Dチームの4班に分かれての製作でした。

磯西先生、清水先生に度々様子を見ていただき、アドバイスをいただき、課題の修正をしていきます。

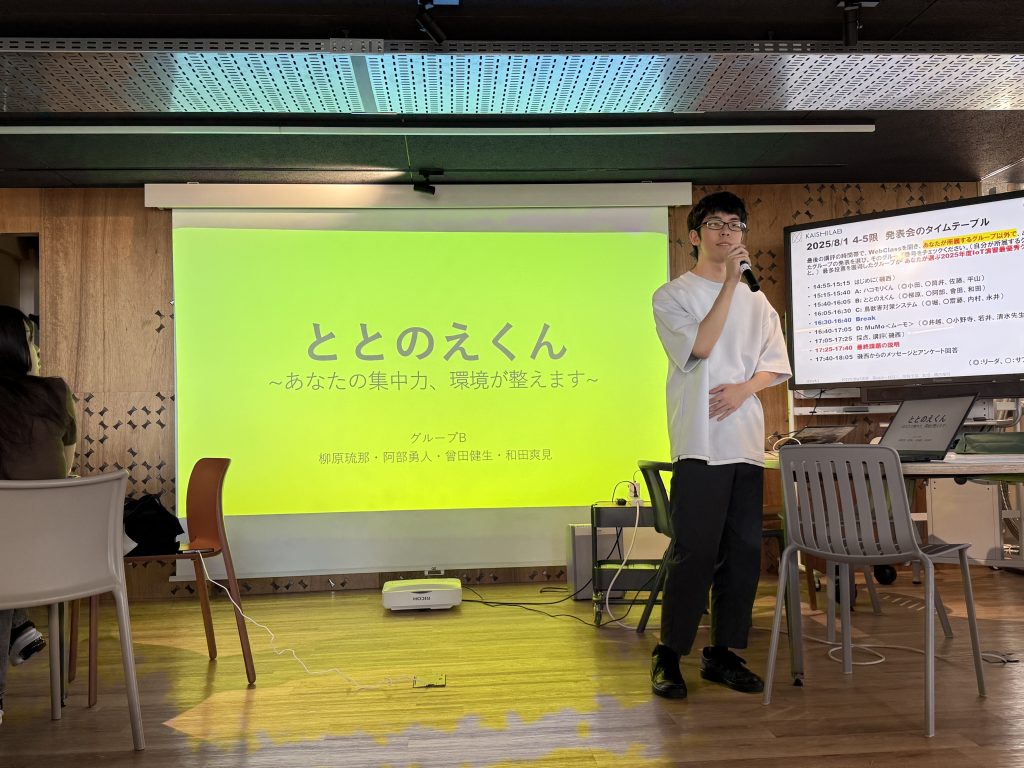

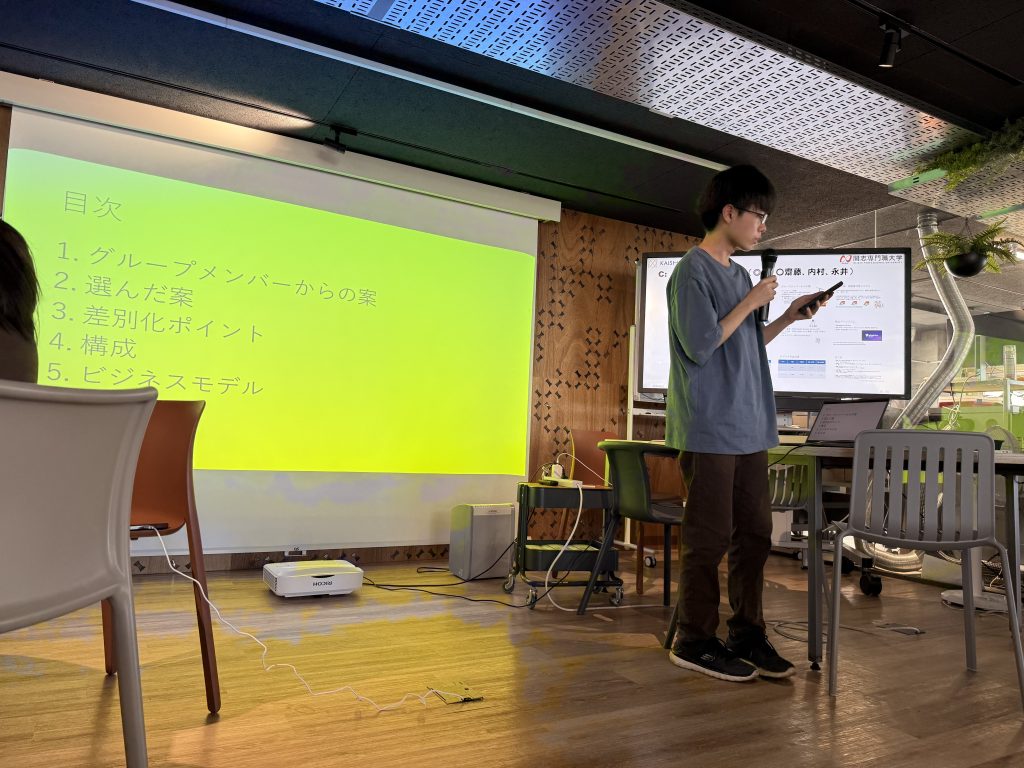

発表は、授業最終日の2時間になります。

チーム毎に違った特色のIoTデバイスを考案してくれるので、私も毎年の発表を楽しみにしています。

本年度の発表は以下のようなIoTデバイス案となっておりました。

Aチーム:ハコモリくん

置き配サポートシステム。置き配をカメラで検知し、小窓のついた専用の宅配ボックスに、専用レーンを通じて自動投入してくれる。

Bチーム:ととのえくん

作業中の環境を整えるロボット。空気環境、姿勢モニタリング、音環境、スマホ操作検知など、作業の妨げになるものを検知し、アラートで知らせるデバイス。

Cチーム:鳥獣害対策システム

野生動物による畑被害を防ぐシステム。リアルタイムでカメラ監視が可能で、監視者が自宅から鳥獣を追い返す音をデバイスから発信することができる。

Dチーム:MuMo(ムーモ)

対話・追尾スピーカー。使用者を追尾しながら、音声を再生、さらに会話ができるデバイス。

各グループの発表、質問の回答が終了する毎に、磯西教授からの講評がありました。

理想的なシステムでも、開発にまつわる費用計画に穴があったり、デバイスを製作するまでの道のりが不明瞭だったりした箇所を、的確に指摘していただいておりました。

また、その製品をさらに展開するにはどういったことを心掛けるとよいかのアドバイスもご教示いただき(競合製品を参考にする、現実味・具体性を重視しする等)、学生たちが真剣に聞いていたのが印象的でした。

本年度の2年生は、冷静に、黙々と作業に取り組んでいたのが印象的でした。

IoT演習は本年度で開講5回目でしたが、これまでのデバイス内容は一度も内容が被っていないとのことです(!)。本講義に限らず、学生たちの発想力の広さには大変驚かされます。

また、本学は人前での発表の機会が多く設けられており、本学の学生たちはお世辞抜きでスライド発表が上手です。

専門職大学の特色であると感じます、自身が大学生だった時のことを振り返ると、社会人になる前にここまでの発表力、コミュニケーション力がつけられる機会に恵まれているというのは羨ましい限りです。本年度もどの発表も大変面白く、興味深いものばかりでした。

情報学部生の2年生は、夏休み明けから1か月程度の企業実習に入ります。

実習明けにはさらに成長して帰ってくるのかと思います、2年生も折り返し地点まで来ましたが、本授業を含め、ここまでで培ってきた力を企業実習にて試してくるような気持で挑んできてほしいなと思います👊!